전쟁터에서 부상당한 병사와 대통령 이야기

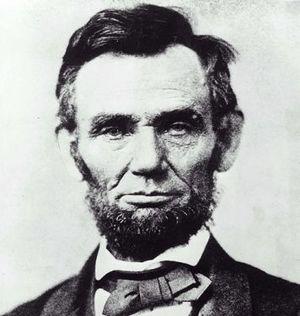

미국 역대 대통령 중에 가장 위대한 인물로 추앙받고 있는

에이브라함 링컨(1809~1865)은 미국의 남북 전쟁이 한창일 때

부상병들이 입원해 있는 야전병원을 자주 방문했습니다.

한 번은 의사들이 심한 부상을 입어 거의 죽음 직전에

한 젊은 병사에게 대통령을 안내했습니다.

링컨 대통령은 병사의 침상 곁으로 다가가서 물었습니다.

"내가 자네를 위해 해줄 수 있는 일이 뭐 없겠소?"

그 병사는 대통령을 알아보지 못하는 게 분명했습니다.

그는 간신히 이렇게 속삭였습니다.

"저의 어머니께 편지 한 통만 써 주시겠어요?"

펜과 종이가 준비되자 대통령은 정성을 기울여

젊은 병사가 불러주는 내용을 적어 내려갔습니다.

"보고 싶은 어머니,

저는 저의 의무를 다하던 중에 심한 부상을 입었습니다.

아무래도 회복되지 못할 것 같군요.

어머니, 제가 먼저 떠나더라도 저 때문에 너무 슬퍼하지 마세요.

요한과 마리아에게도 저 대신 입을 맞춰 주시구요.

하느님께서 어머니와 아버지를 축복해 주시기를 빌겠어요."

병사는 기력이 없어서 더 이상 얘기를 계속할 수가 없었습니다.

그래서 링컨은 젊은이 대신 편지 말미에 이렇게 덧붙였습니다.

"당신의 아들을 위해 에이브라함 링컨이 이 편지를 대필했습니다."

그 병사는 그 편지를 자기에게 좀 보여 달라고 부탁했습니다.

그는 편지를 대신 써준 분이 누구인가를 알고는 깜짝 놀랐습니다.

병사가 물었습니다.

"선생님이 정말로 대통령이신가요?"

링컨이 조용히 대답했습니다.

"그렇소. 내가 대통령이오."

그리고는 자신이 해줄 수 있는 다른 일이 없는가를 물었습니다.

병사가 말했습니다.

"대통령님, 제 손을 잡아주시겠습니까?

그렇게 하면 편안히 떠날 수 있을 것 같습니다."

조용한 병실에서 키가 크고 수척한 링컨 대통령은 병사의 손을 잡고

그가 숨을 거둘 때까지 그에게 따뜻한 용기를 북돋는 말을 들려주었습니다.

이 일화는 읽는 이들에게 마음의 따뜻함과 편안함과 훈훈한 인정을 느끼게 하였습니다.

대통령이 국가를 위해 싸우다가 부상당한 병사들을 자주 방문하는 것이

그리 쉬운 일이 아닌 데, 대통령이 직접 환자와 이야기를 나누면서

자신이 할 수 있는 것이 무엇인가를 찾아서 도와주고,

편안히 세상을 떠날 수 있도록 최후의 순간까지 손을 잡고

따뜻한 위로의 말을 건네주는 인간적인 모습은 부럽기까지 합니다.

링컨 대통령의 훌륭함을 가슴 깊이 느끼게 합니다.

출처 : 블로그 'martinus' opinion'

'세상사는 이야기' 카테고리의 다른 글

| 묵연스님/행복한 들꽃의 고독을 배우고 싶다. (0) | 2017.11.25 |

|---|---|

| 광토김인선/ 연꽃 (0) | 2017.11.23 |

| 인생은 내일도 계속된다 (0) | 2017.11.21 |

| 살아 있는 동안은 생명체답게 열심히 활동하자. (0) | 2017.11.20 |

| 박선/ 인생 (0) | 2017.11.20 |